Al centro del lavoro vi è l’arte del Quattrocento fiorentino organizzata in modo perspicuo sulla base delle personalità artistiche dominanti, da Botticelli a Ghirlandaio, da Filippino Lippi a Mantegna eccetera. Tuttavia l’Atlante è qualcosa di assolutamente diverso da un manuale illustrato di storia dell’arte del Rinascimento italiano, in quanto le diverse personalità artistiche vi vengono considerate, ciascuna nella sua essenza, sulla base di un interrogativo centrale, quello sul significato, nella loro opera, dell’influsso dell’antichità classica. Per rispondere a questo interrogativo Warburg si è mosso in due direzioni. Per prima cosa egli ha considerato l’artista insieme a ciò che comunemente si definisce il suo ambiente culturale: per questa ragione, nelle tavole relative alla storia di Botticelli compare anche il ritratto di Lorenzo de’ Medici, e nelle note sono riportate le poesie, ancora inedite, che la madre di questi, Lucrezia Tornabuoni, compose per i suoi figli, in quanto quei componimenti trattano proprio i medesimi temi che gli artisti della cerchia di Lorenzo hanno rappresentato in maniera affine, e costituiscono la chiave per la comprensione di essi; così nella tavola relativa a Ghirlandaio compare Francesco Sassetti, il committente, e nelle note viene pubblicato il testamento di questi, il che consente a quel personaggio di far giungere la sua viva voce fino a noi. Questo modo di costruire la storia richiamando in vita dinanzi a noi, attraverso l’immagine e la parola, l’individuo storico del Rinascimento, rappresenta la prima direzione in cut Warburg si è mosso per rispondere al suo interrogativo: così, infatti, le personalità nelle quali si riscontra quella ricezione dell’antichità classica di cui si diceva ci diventano comprensibili.

Il secondo elemento che Warburg rappresenta nelle sue tavole (e che ancora si tentava di rappresentare) è costituito da quelle forze alle quali il riemergere dell’antichità classica dovette contrapporsi. A tale questione Warburg ha cercato di dare una risposta con la massima acribia possibile individuando la principale opposizione nell’influsso che il Nord ha esercitato sulla Firenze medicea, influsso assai poco considerato prima degli studi, divenuti famosi, da lui dedicati ai committenti italiani dei grandi altari olandesi di Hugo van der Goes e di Memling. Da quando, nel 1902, lo scritto di Warburg apparve sullo «Jahrbuch der Preufßischen Kunstsammlungen», questi suoi risultati sono stati ampiamente citati e sono divenuti patrimonio comune della ricerca storicoartistica; tuttavia, ancora non ci si è reso conto appieno del loro significato eminentemente dinamico.

Il secondo elemento che Warburg rappresenta nelle sue tavole (e che ancora si tentava di rappresentare) è costituito da quelle forze alle quali il riemergere dell’antichità classica dovette contrapporsi. A tale questione Warburg ha cercato di dare una risposta con la massima acribia possibile individuando la principale opposizione nell’influsso che il Nord ha esercitato sulla Firenze medicea, influsso assai poco considerato prima degli studi, divenuti famosi, da lui dedicati ai committenti italiani dei grandi altari olandesi di Hugo van der Goes e di Memling. Da quando, nel 1902, lo scritto di Warburg apparve sullo «Jahrbuch der Preufßischen Kunstsammlungen», questi suoi risultati sono stati ampiamente citati e sono divenuti patrimonio comune della ricerca storicoartistica; tuttavia, ancora non ci si è reso conto appieno del loro significato eminentemente dinamico.

Nelle tavole del suo Atlante Warburg ha ora raccolto insieme tutti i motivi nordici dei quali è dimostrato che sono penetrati a Firenze, e queste tavole sono così suggestive da offrirci un quadro perspicuo della violenza del conflitto che, nel quindicesimo secolo, oppose l’elemento nordico e quello antico. Ciò contro cui l’antico dovette lottare fu la predilezione nordica per la bellezza del corpo coperto dall’abbondanza degli abiti e simili. A fronte di queste tavole riassuntive dell’elemento nordico vi sono due altri gruppi di tavole: il primo gruppo riunisce, ordinati secondo criteri di cui dirò tra poco, i modelli antichi che è dimostrato furono utilizzati nel Rinascimento. Queste tavole presentano dunque all’osservatore quegli aspetti dell’antichità ai quali l’uomo del primo Rinascimento guardava come al proprio ideale e sostegno nella lotta contro l’elemento nordico. Il secondo gruppo raccoglie le opere figurative del Rinascimento che rielaborano motivi antichi, e costituisce la sezione principale dell’Atlante. Procedendo dalla storia delle idee, Warburg indaga quali tra le formule di esperienza che hanno avuto sanzione artistica nell’antichità siano rinate a nuova vita nell’arte rinascimentale. I risultati di tali indagini, condotte nell’arco di decenni su una gran massa di materiali, erano stati fin qui dallo studioso soltanto accennati in piccoli contributi; ora, nell’Atlante, essi vengono dimostrati ad oculos e nella forma più ampia. Le figure che incontriamo nelle opere degli artisti del primo Rinascimento sono – ora travestite, più spesso in forma compiutamente antica – quelle del pathos antico: la menade, Orfeo sbranato dalle baccanti, il defunto su cui piangono le donne, la fanciulla rapita o che cerca di sfuggire al suo inseguitore. Questa ricezione, che ha inizio nel quindicesimo secolo, procede in linea retta fino a compiersi nel pieno Rinascimento in Raffaello e Michelangelo, e i dettagli che Warburg trae dall’opera dei due artisti per caratterizzare il loro rapporto con il problema della ricezione impongono una nuova considerazione del loro modo di operare. Da tempo ormai la storia dell’arte riconosce in Warburg un’autorità nell’interpretazione di temi difficili, soprattutto astrologici, ed effettivamente il ruolo dell’astrologia del primo Rinascimento è essenziale anche nelle tavole dell’Atlante. Essa, tuttavia, non vi è trattata come una curiosità culturale, in quanto l’interesse di Warburg non si è mai rivolto, come per esempio quello di Kemmerich, ad accertare se profezie astrologiche abbiano trovato o meno conferme nella storia; per lui l’astrologia è stata un problema storico e filosofico, un problema la cui elaborazione gli è servita per illuminare quelle relazioni spirituali che l’Atlante si propone di indagare.

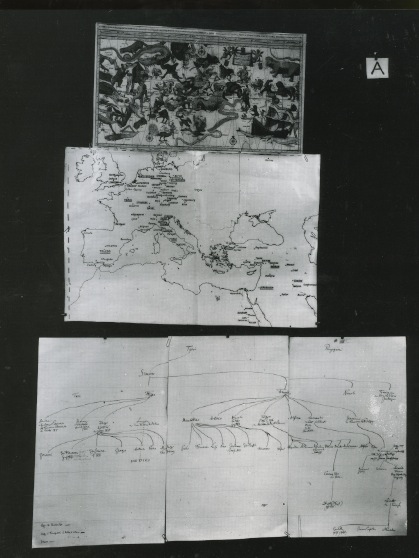

In numerose tavole Warburg illustra il processo di “deolimpizzazione” degli dei olimpici in demoni astrali nell’oriente tardoantico ellenizzato e arabo, e ci conduce sul cammino intrapreso da Zeus da Atene ad Alessandria e all’India e, di lì, a ritroso attraverso la Persia e la Spagna musulmana fino all’Europa medievale. Nell’Italia del primo Rinascimento queste potenze del mondo antico orientalizzato reincontrano gli autentici discendenti di Giove e di Venere.

Ciò che Warburg ha inteso dimostrare è che la ricezione dell’antico non è soltanto quella lotta prima descritta contro la devota religiosità medievale del nord, e nemmeno soltanto la lotta contro quella antichità alla franzese in cui personaggi ovidiani e della guerra di Troia compaiono in forma di dame e cavalieri; per lui, ricezione delle antiche formule del pathos significa anche liberare gli dei olimpici dal loro travestimento orientale e astrologico.

Il conflitto che qui si è cercato di descrivere era per Warburg solo un esempio di quel moto oscillatorio che sempre si ripete nella storia e che corrisponde alla polarità del pensiero umano. Keplero, il quale ponendo al posto del cerchio l’ellissi geometrica ha determinato l’orbita di Marte, e per Warburg il simbolo di quelle forze che creano lo spazio del pensiero. In una delle tavole più suggestive del suo Atlante egli ha posto l’una accanto all’altra rimmagine del Marte degli astrologi tratta da un manoscritto medievale, in cui il demone-pianeta è raffigurato come un feroce guerriero e i suoi figli come briganti e fornai, quella del “Mysterium Cosmographicum” del primo Keplero, in cui questi ancora tenta di rappresentare le orbite dei pianeti al modo antico, e infine quella della soluzione kepleriana ellittica dell’orbita di Marte.

Il problema della ricezione dell’antico è, in quanto generalmente umano, eterno, ma anche in quanto storico esso non è limitabile al solo ambito problematico del Rinascimento; questa è la ragione per cui Warburg, proprio negli ultimi anni, ha investigato la ricezione dell’antico nell’arte europea postrinascimentale. In una serie di tavole tra le più suggestive dell’Atlante egli analizza la figura di Rembrandt e, sulla base della sua illustrazione di Tacito, la lotta tra la concezione rembrandtiana dell’antico e quella dell’art officiel del tempo; allo stesso modo egli chiarisce, sulla base del Dejeuner sur l’herbe di Manet – che, attraverso la mediazione di Raffaello, si rifà a un antico sarcofago -, la sempre uguale intensità di questa lotta con l’arte del proprio tempo.

Per la modema storia dell’arte queste parti dell’Atlante da Warburg finora mai neppure accennato in altre pubblicazioni avranno importanza pari a quella che ebbero i suoi lavori giovanili sul primo Rinascimento, lavori che fecero del suo nome un programma e diedero alla biblioteca la vasta cerchia dei suoi collaboratori.

Fritz Saxl. L’Atlante Mnemosyne di Warburg (1930)

[chiudi]