italiano english deutsch español português pусский chiudi

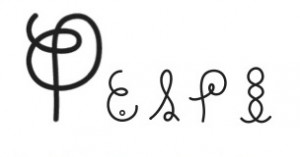

ELAPIS

O leucopide, leucopide et enigmistica bestia,

te trasportò trepido un crociato su vascello

di gomma arabica fino al monastero di San Matìt

per incrociarti con vacca di ceralacca et toro di ghirigoro.

Semper temperata et a crucierba foraggiata,

albergasti ne lo Palazzo della Ragione

come animale apto a la sana Administrazione,

et sovra lo portone una gran scritta alfin fu lapidaria:

IN REBUS VERITAS

Roma, settembre 1976, giorno imprecisato

Avevo ventisette anni e stavo disegnando con matite colorate su un foglio d’album alcuni corpi umani ibridati con protesi a forma di pinza, ruota di bici e penna stilo, come se fossi a scuola di nudo-cyborg in un’Accademia di Belle Arti Spaziali. Abbozzavo le immagini seguendo un criterio quasi tassonomico, e a un certo punto mi sembrò che mancassero delle scritte per completare quel disegno, sempre più simile alla pagina di un atlante d’anatomia comparata. Che tipo di didascalie potevo inserire e soprattutto in che lingua? L’avvicinamento di un testo a un’immagine, si sa, genera un’apparenza di senso, anche se non comprendiamo o l’uno o l’altra. Vi ricordate quando da piccoli sfogliavamo i libri illustrati e, fingendo di saper leggere, fantasticavamo sulle loro figure, davanti ai più grandi? Chissà, pensai, forse una scrittura indecifrabile e aliena ci avrebbe reso liberi di rivivere quelle vaghe sensazioni infantili. Cercare questo nuovo alfabeto mi sembrò allora la cosa più urgente da fare. Anzi dovevo inventarne uno che fosse gradito alla mia mano.

Così cominciai a scarabocchiare linee che s’intrecciavano e si arrotondavano in ghirigori e arabeschi. E da quei grovigli d’inchiostro lentamente distillai una calligrafia, con tanto di maiuscole e minuscole, punteggiatura e accenti. Era una scrittura che conteneva il sogno di tante altre scritture.

Continuai a disegnare e, senza saperlo, realizzai le prime tavole del Codex, scoprendo nel mio nuovo modo di scrivere un automatismo felice che sarebbe piaciuto ai Surrealisti.

Un pomeriggio passò Giorgio, compagno di università, con qualche idea per la serata. Gli risposi sovrappensiero che non potevo uscire, perché stavo lavorando a un’enciclopedia. E fu un’illuminazione.

Giorno dopo giorno scivolai dentro il personaggio di un amanuense segregato nello scriptorium di qualche monastero, con tomi di Aristotele e Platone da copiare sul tavolo. Uno stato febbrile, questo, che sarebbe durato circa tre anni. Per sopravvivere collaboravo saltuariamente con vari architetti e così la precisione del disegno tecnico e la profondità del nero di china contagiarono le tavole del Codex.

Il mio scriptorium era all’ultimo piano di via Sant’Andrea delle Fratte n. 30, non lontano da piazza di Spagna, in un palazzo fatiscente con i gradini di peperino logorati dai secoli. A due passi c’era il chiostro della chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, con cipressi e alberi di arance. Al centro una vasca con pesci rossi grassi, quasi immobili, e una roccia ricoperta di muschio e capelvenere da cui trasudavano gocce d’acqua. All’incrocio di via della Mercede con via di Propaganda si trovava l’abitazione del Bernini e vicino al portone il suo elegante busto di marmo doveva sopportare la presenza di due capolavori dell’eterno rivale Borromini, pochi metri più in là.

Appare oggi incredibile, ma erano gli ultimi anni in cui la Roma del Tridente somigliava ancora a quella vissuta dai Romantici del Grand Tour, tanto che le case di Keats e Goethe sembravano attendere con pazienza il loro ritorno. Al mattino i cascherini consegnavano ceste di pane fresco zigzagando in bicicletta, nelle trattorie si beveva solo Frascati e la Sala da Tè Babington’s era l’unica nota esotica dietro a cinque altissime palme. La cosiddetta modernità faticava a penetrare nei vicoli e nei cortili, dove intere colonie di gatti si nutrivano degli avanzi che qualcuno lanciava dalle finestre di tanto in tanto. De Chirico stava dipingendo gli ultimi soli occidui con i raggi striscianti sul parquet a spina di pesce del suo atelier di piazza di Spagna, e Fellini rincasava la sera in via Margutta dopo le fatiche di Cinecittà con le mani in tasca.

Ma anche in Arcadia scendevano le tenebre. L’anno prima era stato assassinato Pasolini e nel terso aere capitolino si erano da tempo addensate nuvole di piombo, presagio di tragedie imminenti.

Il mio scriptorium aveva pure un terrazzino vicino ai cassoni dell’acqua in eternit e da lì si vedevano in lontananza i pini a ombrello di Villa Medici. Al tramonto, sul parapetto scrostato atterravano i piccioni per banchetti a base di briciole che gli offrivo in abbondanza. In cambio ricevevo le news della giornata attraverso i glu glu e i battiti d’ali che riuscivo a decifrare grazie agli insegnamenti di mia nonna, umbra e conoscitrice del loro linguaggio. In quanto a cibo, vivevo di margherite o di capricciose con uova sode, che consumavo in una pizzeria di via del Leoncino.

Una notte, tornando a casa dopo cena, vidi una gatta bianca che si aggirava miagolando all’angolo di via Condotti con via Belsiana. Mi sembrò abbandonata e così la portai via con me e abitammo insieme fino alla conclusione del Codex.

Passavo gran parte del tempo a disegnare le future pagine del libro, seduto a un tavolo su cavalletti di fronte a due finestre. La gatta allora ne approfittava e mi si arrampicava sulle spalle per accovacciarvisi ronfando. Poi si addormentava, con la coda che mi penzolava sul petto talvolta a destra, talaltra a sinistra, e che si muoveva ogni tanto a seconda dei sogni.

Molti anni dopo mi capitò di leggere Ruslan e Ludmilla di Puškin. Nel prologo si parlava di un gatto sapiente che si arrampicava su una catena d’oro attorcigliata intorno a una quercia: se andava a sinistra narrava racconti e se andava a destra mormorava canzoni. In quei versi notai delle analogie sorprendenti con la mia gatta e mi chiesi se per caso non mi avesse trasmesso a modo suo delle canzoni e dei racconti, mentre se ne stava per ore immobile sulle spalle, a contatto con la mia ipofisi. Evidentemente erano canzoni e racconti che poi io scambiavo per delle mie immaginazioni. Non saprei spiegare altrimenti la ragione di tanti disegni in così poco tempo, anche se capisco come tutto ciò possa apparire bizzarro.

Concludendo, in base alle considerazioni di cui sopra e ad altre che tralascio per ragioni personali, devo qui ammettere che fu la gatta bianca la vera autrice del Codex e non io, che mi sono sempre spacciato per tale, mentre ero un semplice esecutore manuale.

Poiché la presente confessione non poteva essere resa prima, per ragioni di Copyright, colgo ora l’occasione per esprimere, con il permesso dell’Editore, i miei più sinceri ringraziamenti alla Gatta, in memoriam.

Luigi Serafini

Roma, 3 luglio 2013, h 12:30:00

italiano english deutsch español português pусский home chiudi