italiano english deutsch español português pусский home

Rom, im September 1976, an einem nicht näher bestimmten Tag

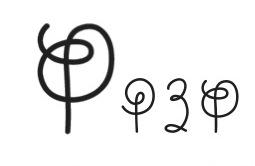

Ich war siebenundzwanzig und hielt verschiedene menschliche Körper, die mit Prothesen in Form von Zangen, Fahrradrädern und Füllfederhaltern hybridisiert waren, mit Buntstiften auf einem Zeichenblatt fest, als wäre ich Schūler im Aktzeichnen von Cyborgs, an einer Akademie der Schönen Künste im Weltraum. Ich skizzierte, einem fast taxonomischen Kriterium folgend, und plötzlich fand ich, dass zur Vervollständigung dieser Zeichnung, die immer stärker an eine Seite aus einem Atlas der Vergleichenden Anatomie erinnerte, irgendeine Bildunterschrift fehlte. Aber was sollte ich einfügen und vor allem: In welcher Sprache? Man weiß, dass für uns – stellt man einem Bild einen Text zur Seite – eine Art Sinn entsteht, auch wenn wir das eine oder den anderen nicht verstehen. Erinnert der Leser sich? Als wir klein waren, blätterten wir in bebilderten Büchern, taten so, als ob wir lesen könnten und erzählten den Erwachsenen erfundene Geschichten. Wer weiß, dachte ich, vielleicht könnte uns eine unentzifferbare, außerirdische Sprache dazu verhelfen, diese Gefühle aus unserer Kindheit erneut zu erfahren. Deshalb empfand ich es als meine vordringlichste Aufgabe, dieses neue Alphabet zu suchen, und ich musste dazu eines erfinden, bei dem sich meine Hand wohl fühlte.

So begann ich, Linien auf das Blatt zu kritzeln, die sich miteinander verwoben, sich zu Schnörkeln und Arabesken rundeten. Und aus diesem Tintengewirr ließ ich langsam eine Schrift entstehen, mit Groß- und Kleinbuchstaben, Satzzeichen und Akzenten. Eine Schrift, die den Traum vieler anderer Schriften enthielt.

Bei den ersten Blättern erfuhr ich in meiner neuen Art des Schreibens eine Art glücklichen Automatismus, an dem die Surrealisten Gefallen gefunden hätten.

Eines Nachmittags kam Giorgio auf einen Sprung zu mir, ein ehemaliger Kommilitone, er wollte am Abend etwas unternehmen. Ohne nachzudenken sagte ich ihm, dass ich nicht mitkommen könne, weil ich an einer Enzyklopädie arbeitete. Das war die Erleuchtung.

Tag für Tag fühlte ich mich immer tiefer in die Figur eines Kopisten ein, in einem abgeschiedenen Scriptorium irgendeines Klosters arbeitend, auf dem Tisch Bände von Aristoteles und Plato, die es zu kopieren galt. Ein fieberhafter Zustand, der etwa drei Jahre anhalten sollte. Um überleben zu können, arbeitete ich von Zeit zu Zeit für verschiedene Architekten, so dass sich die Genauigkeit der technischen Zeichnung und die Schwärze der Tusche schließlich auch in den Tafeln des Codex niederschlagen sollten.

Mein Scriptorium befand sich in der Via Sant’Andrea delle Fratte 30, unweit der Piazza di Spagna, im obersten Stock eines heruntergekommenen Mietshauses, dessen Treppen aus Peperinostein deutlich die Jahrhunderte anzusehen waren. Unweit gab es auch einen Kreuzgang mit Zypressen und Orangenbäumen, der zur Kirche Sant’Andrea delle Fratte gehörte. In der Mitte ein Becken mit fetten, fast unbeweglichen Goldfischen und eine Art Fels, von Moos und Venushaar bewachsen, aus dem Wassertropfen quollen. An der Kreuzung von Via della Mercede und Via di Propaganda Fide befand sich die Wohnung des Bernini, in der Nähe des Eingangstores seine elegante Marmorbüste, die die Anwesenheit zweier, nur wenige Meter entfernter Meisterwerke seines ewigen Rivalen Borromini ertragen musste.

Heute ist das kaum zu glauben, aber das waren die letzten Jahre, in denen das Rom des Tridente, des Dreizacks, noch an die Stadt erinnerte, wie sie die Romantiker der Grand Tour kannten, und die ehemaligen Unterkünfte von Keats und Goethe schienen noch geduldig

auf die Rückkehr ihrer Bewohner zu warten. Morgens flitzten die Bäckerjungen auf ihren Fahrrädern durch den Verkehr und lieferten Körbe mit frischem Brot aus. In den Trattorias trank man nur Frascati-Wein und die Teestube Babington hinter ihren fünf enorm hohen Palmen war die einzige exotische Note der Stadt. Die sogenannte Modernität bahnte sich nur schwer ihren Weg in Gassen und Höfe, in denen sich ganze Katzenkolonien von den Abfällen ernährten, die ihnen ab und zu jemand aus dem Fenster zuwarf. De Chirico malte die letzten untergehenden Sonnen, die mit ihren Strahlen das Fischgrätenparkett seines Ateliers an der Piazza di Spagna liebkosten, während Fellini abends nach einem arbeitsreichen Tag in der Cinecittà, die Hände in den Hosentaschen, in die Via Margutta heimkehrte.

Doch auch über Arkadien senkte sich das Dunkel herab. Im Jahr zuvor war Pasolini ermordet worden, und am lichten römischen Himmel hatten sich seit geraumer Zeit bleierne Wolken zusammengezogen, baldige Tragödien verkündend.

Mein Scriptorium hatte, neben den Wasserbehältern aus Eternit, auch eine kleine Terrasse, von wo aus man in der Ferne die Schirmpinien der Villa Medici erkennen konnte. Bei Sonnenuntergang versammelten sich die Tauben auf der abgebröckelten Brüstung und erfreuten sich an den Brotkrumen, die ich ihnen reichlich hinwarf. Im Gegenzug erfuhr ich durch ihr Gluglu und Flügelschlagen die Neuigkeiten des Tages. Meine Großmutter aus Umbrien, die ihre Sprache kannte, hatte mich gelehrt sie zu verstehen. Was das Essen betraf, standen Pizzas, Margherita oder Capricciosa mit harten Eiern, auf dem Speiseplan. Ich verzehrte sie in einer Pizzeria in der Via del Leoncino.

Als ich eines Nachts nach dem Essen nach Hause kam, sah ich eine weiße Katze, die an der Ecke von Via Condotti und Via Belsiana umherschlich und auffordernd miaute.

Eine herrenlose Katze, so schien es mir. Daher nahm ich sie mit und wir wohnten so lange zusammen, bis ich den Codex abgeschlossen hatte.

Den größten Teil der Zeit verbrachte ich damit, die künftigen Seiten meines Buches zu zeichnen. Dazu saß ich an einem aufgebockten Tisch, der vor zwei Fenstern stand. Die Katze nütze diese Gelegenheiten, kletterte mir auf die Schultern, machte es sich dort bequem und schnurrte. Dann schlief sie ein, ihr Schwanz hing mir manchmal rechts und manchmal links auf die Brust, und ab und zu, je nach ihren Träumen, bewegte er sich.

Viele Jahre später sollte ich Ruslan e Ljudmila von Puškin lesen. Im Prolog war die Rede von einer weisen Katze, die auf eine goldene, um eine Eiche gewundene Kette kletterte: Ging es links herum, erzählte sie Geschichten, rechts herum sang sie Lieder. In jenen Versen konnte ich überraschende ähnlichkeiten mit meiner Katze feststellen und ich fragte mich, ob sie mich nicht vielleicht auf ihre Art und Weise an ihren Liedern und Erzählungen hatte teilhaben lassen wollen, wenn sie da so stundenlang unbeweglich auf meinen Schultern ruhte, ganz dicht an meiner Hirnanhangdrüse. Und so waren es wohl ihre Lieder und Erzählungen, die ich dann für meine Ideen hielt … Denn nur so wüsste ich zu erklären, wie ich in so kurzer Zeit so viele Zeichnungen hatte anfertigen können, auch wenn das alles ein wenig seltsam klingen mag.

Abschließend muss ich daher – aufgrund obiger und auch anderer Ãœberlegungen, auf die ich hier aus persönlichen Gründen nicht weiter eingehe – zugeben, dass die weiße Katze die wahre Autorin des Codex war und nicht ich, der ich mich immer als sein Autor ausgegeben habe, aber nur ein einfacher Ausführender war. Da nun das vorliegende Geständnis aus Gründen des Copyright vorher nicht abgelegt werden konnte, ergreife ich jetzt – mit der Erlaubnis meines Verlegers – die Gelegenheit, um der Katze, in memoriam, meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Luigi Serafini

Rom, den 13. Juni 2013, h 10:54:00

Traduzione verso il tedesco di Erika Eggeman